お や じ の ア ル バ ム

マッコウクジラ 3 鮎川浜の歴史

おやじメモより

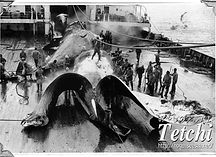

抹香くぢら 宮城県の鮎川組の鯨解体

鮎川組ということは、東北の捕鯨基地として有名な宮城県石巻市鮎川浜のメンバーでしょう。

腕よさそうですね。

鮎川といえば

日本の古式捕鯨の発症が和歌山県の太地町だとすると、近代捕鯨の開幕が鮎川だと云われています。また小型捕鯨の発祥地と云われます。

慶長11年(1606年)、和歌山県の太地で組織捕鯨が始まり、延宝3年(1675年)太地で古式捕鯨(網取り式捕鯨)が始まった。

1906年、鮎川に近代的な捕鯨基地が完成する。

鮎川の歴史

文政年間(1804~1830)の成立とされる「鯨史稿(げいしこう)」が世に現れて、天保8年(1837年)学問好きの陸奥国仙台藩の第12代藩主伊達斉邦(だ

て なりくに)の目にとまっていたのだろう、仙台藩は捕鯨取開方を設け、その主立(おもだち)に、牡鹿郡狐崎組大肝入平塚雄五郎と桃生郡大須浜大肝入格阿部源左衛門を命じた。阿部は同年、銛で4頭を仕留めている。

安政6年(1859年)には他5名と共に鯨蝋製造のため捕鯨を出願している。

以後、様々な挑戦はあったものの、捕鯨はなかなか定着しなかった。

明治22年(1889年)4月1日、町村制施行にともない、鮎川浜・網地浜・十八成浜・長渡浜の計4か村が合併して鮎

川村が発足。

明治32年(1899年)日本遠洋漁業株式会社が山口県仙崎に設立。1904年にノルウェー式捕鯨を導入。

明治39年(1906年)4月、東洋漁業株式会社(前身が日本遠洋漁業株式会社)が鮎川字向田に事業場を開設し、金

華山沖で捕鯨をはじめた。

金華山漁業株式会社設立。

明治40年(1907年)11月、土佐捕鯨合資会社(高知県奈半利)鮎川に開設。

内外水産株式会社(大阪)鮎川に近い荻浜に事業所開設。

大東漁業株式会社(高知)鮎川に近い荻浜に事業所開設。

明治41年(1908年)花伊水産株式会社(和歌山県串本)が鮎川に開設。

長門捕鯨株式会社(山口県仙崎)が鮎川に開設。

帝国水産株式会社(神戸)鮎川に近い荻浜に事業所開設。

明治42年(1909年) 5月、東洋漁業株式会社、長崎捕鯨合資会社(長崎)、大日本捕鯨株式会社(東京)、帝国水産

株式会社が合併し、東洋漁業株式会社(大阪)となり、東洋漁業鮎川事業場は、東洋捕鯨鮎川

事業場となり、帝国水産荻浜事業場もここに統一される。

明治43年(1910年)藤村捕鯨株式会社(奈半利)十八成浜字清崎に開設。

大日本水産株式会社(東京)小淵字走りに開設。

大正5年(1916年)東海捕鯨(千葉県館山)と岩谷商会捕鯨部(東京)を買収していた東洋捕鯨は、1916年には紀

伊水産、長門捕鯨、内外水産を合併し、これらの事業場を鮎川にまとめる。

大東漁業が荻浜事業場を紀伊水産鮎川事業場跡に移し、また、大日本水産は小渕事業場を閉鎖す

る。

大正8年(1919年)鯨解体からの廃棄物が問題となっていたが、和泉恒太郎氏が始めた肥料製造業が実を結び、こ

の年には28社の肥料会社が鮎川浜と十八成浜にて創業を開始した。同時に廃棄物問題解決。

大正14年(1925年)和泉恒太郎を中心に鮎川捕鯨株式会社設立。

昭和3年(1928年)と昭和4年。世界恐慌の波に呑まれ、大打撃を受ける。

昭和8年(1933年)太地から移り住んできた大型捕鯨船の船長経験者である長谷川熊蔵が小型捕鯨船第一勇幸丸と

太地のゴンドウ鯨漁用の20mm5連装とノルウェイ製の26mm 捕鯨砲を持ち込み、大型捕鯨では

許可されてないミンククジラ漁の試験創業を行った。小型捕鯨の開幕。

昭和9年(1934年)商業価値が低かったミンククジラだったが、ミンク専用の小型捕鯨船第二勇幸丸が造船され、

こらが最初のミンク船となり、小型捕鯨の始まりと云われる。

昭和15年(1940年)12月1日 - 町制施行し、鮎川町となる。

昭和16年(1941年)第二次世界大戦。大型捕鯨船は特設駆潜艇や特設掃海艇などの特設艦艇として正規艦艇の補完

用に徴用され、小型捕鯨船は食料確保のためにますます重要度が上がった。

特設艦艇として使用された大型捕鯨船や捕鯨母船はすべて戦没している。

昭和22年(1947年)敗戦2年後、日本政府が小型捕鯨の許可制を導入。これによると捕鯨船は30t以内、捕獲鯨類の

限定、1年毎の更新などの規制が設けられた。これによって小型捕鯨ではマッコウクジラを狙え

なくなったが、ツチ鯨の捕獲技術をあげて生活基盤を確保した。

この年鮎川には、大洋漁業、日本水産、極洋捕鯨の3社が事業所を構え、当時の就業人口約

5800人のうち、実に7割ないし8割が、上記3社に関係する人々となっていた。

昭和27年(1952年)日本水産が鮎川から女川へ移転し、沿岸捕鯨から遠洋捕鯨へ転換を決める。

鮎川の小型捕鯨船は10隻と記録されている。

昭和28年(1953年)鯨祭り始まる。

昭和30年(1955年)3月26日 - 大原村と合併し、牡鹿町となる。

昭和31年(1956年)日本小型捕鯨組合設立。

昭和32年(1957年)鮎川の小型捕鯨船は、10社13隻となる。

昭和33年(1958年)鈴木良吉による北洋捕鯨株式会社が設立。たが、近海捕鯨は資源枯渇で衰退を迎えていた。

昭和40年(1965年)極洋捕鯨が鮎川から撤退。

昭和45年(1970年)日本近海捕鯨株式会社が日本捕鯨株式会社と改称。

昭和46年(1971年)外房捕鯨株式会社(千葉)が極洋捕鯨鮎川事業場跡に進出。

昭和51年(1976年)ビッグスリー(大洋漁業、日本水産、極洋捕鯨)が捕鯨部門を切り離し、日本共同捕鯨株式

会社を設立。

昭和52年(1977年)大洋漁業は鮎川事業場を閉鎖し、従業員を日本捕鯨に移す。同年、日本水産も女川事業場を閉

鎖。

昭和57年(1982年)国際捕鯨委員会(IWC)が商業捕鯨全面禁止を決議。

昭和63年(1988年)日本は商業捕鯨から撤退。鮎川の捕鯨基地の歴史も終焉を迎えた。

国際自然保護連合(IUCN:1948年創設)が、1758年から2013年までの間に抹香鯨が目撃された場所のデータより日本近海をピックアップしてみました。

抹香鯨だけとはいうものの、宮城県沖から千葉県沖までの東側に鯨が多いことがよく解りますね。当時の人は経験で知っていたのでしょう。

おやじが撮った写真は昭和28年から29年だと思われます。鮎川浜では小型捕鯨が盛んになり、遠洋捕鯨でもその腕は高かったのではないかと思いますね。

平成23年(2011年)3月11日 東日本大震災

第七関丸と第一号型第9号輸送艦

氷山の群れ

日新丸と第三天洋丸のローグサイド